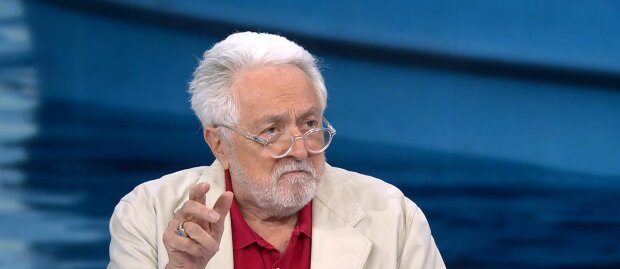

In seinem Artikel zieht der deutsch-israelische Publizist Henryk Broder eine düstere Bilanz der Migrationspolitik in Deutschland und der westlichen Welt insgesamt. Unter dem Titel „Ein weiteres Kapitel in der gescheiterten Geschichte, Migration unter Kontrolle zu bringen“ stellt Broder die Frage, ob es jemals möglich sein wird, Migration effektiv zu steuern, ohne dabei die sozialen und politischen Strukturen zu gefährden, die in vielen Ländern über Jahrzehnten hinweg aufgebaut wurden.

Broder, der sich immer wieder mit den komplexen und oft kontroversen Themen von Migration, Integration und Identität auseinandersetzt, kritisiert dabei die ideologische Verbohrtheit und die Realitätsferne vieler Politiker und gesellschaftlicher Akteure, die Migration als ein Problem betrachten, das man durch „gute Absichten“ oder „willkommenskulturelle“ Programme lösen könne. Für ihn ist Migration vor allem ein Problem, das im Laufe der Jahre nicht nur nicht gelöst, sondern zunehmend verschärft wurde.

Ein Blick zurück auf die Migrationspolitik

Im Artikel nimmt Broder eine Rückschau auf die Geschichte der Migration in Europa, beginnend mit den ersten Anfängen der sogenannten „Gastarbeiter“ in den 1950er und 60er Jahren. Damals, so Broder, wurde Migration als temporäres Phänomen verstanden, bei dem Arbeitskräfte nach Deutschland kamen, um die Wirtschaft anzukurbeln und anschließend wieder in ihre Heimatländer zurückzukehren. Doch diese Annahme hat sich im Laufe der Jahrzehnte als trügerisch erwiesen. Die Vorstellung, Migration könne kontrolliert und begrenzt werden, wurde mit jeder neuen Migrationswelle immer weiter in Frage gestellt.

Die Verschärfung der Migrationskrisen in den letzten Jahren, etwa durch die Flüchtlingsbewegung 2015 oder die anhaltenden humanitären Katastrophen in Nordafrika und dem Nahen Osten, hat die politische Landschaft Europas verändert. „Der Glaube, Migration könne langfristig ohne gravierende gesellschaftliche Konsequenzen in den Griff bekommen werden, hat sich als Illusion herausgestellt“, schreibt Broder.

Migration als Herausforderung für die Identität Europas

Ein zentraler Punkt in Broders Analyse ist die Frage der kulturellen Identität. Migration, so argumentiert er, hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Gesellschaften, die sie betrifft. Einwanderung verändert nicht nur die demografische Struktur, sondern auch die soziale, kulturelle und politische Landschaft. Broder warnt davor, dass die Unfähigkeit, Migration effektiv zu steuern, zu einer Überforderung der sozialen Systeme führen könnte, die in vielen westlichen Ländern über Jahre hinweg gewachsen sind.

Dabei stellt er fest, dass die Probleme nicht nur auf der Ebene der Integration von Migranten liegen, sondern auch in der gesamtgesellschaftlichen Akzeptanz von Migration als Konzept. Viele Menschen in Europa fühlten sich von der Politik im Stich gelassen, als ihnen eine multikulturelle Gesellschaft verordnet wurde, ohne dass die Folgen dieses gesellschaftlichen Experiments ausreichend durchdacht und kommuniziert worden wären.

Broder kritisiert die Gutmenschlichkeit, die häufig hinter der Willkommenskultur steht, und weist darauf hin, dass diese Haltung den Blick auf die tatsächlichen Probleme der Migration, wie etwa die Integration von Migranten, die Kriminalitätsraten in manchen Städten oder den sozialen Zusammenhalt, vernebelt. „Es wird versucht, die Realität durch eine rosarote Brille zu sehen, und die negativen Aspekte werden entweder ignoriert oder bagatellisiert“, so Broder.

Die politische Dimension: Ideologie versus Realität

Broder macht deutlich, dass die politischen Entscheidungsträger in Europa oft ideologisch geprägt sind und die Migrationsfrage nicht aus einer pragmatischen Perspektive heraus angehen. Stattdessen werde Migration als moralisches Projekt betrachtet, das durch eine positive Einstellung zur Vielfalt und Toleranz gelöst werden könne. Doch für Broder sind diese politischen Ansätze zum Scheitern verurteilt, da sie die Komplexität und die realen Herausforderungen der Migration unterschätzen.

Er verweist auf die zunehmende Spaltung der Gesellschaft und die wachsende Popularität populistischer Parteien, die sich als Reaktion auf die „gescheiterte Migrationspolitik“ etablieren. Broder sieht hierin eine direkte Folge der Weigerung, Migration als Problem zu erkennen, das konkrete Lösungen erfordert. Stattdessen werde immer wieder das Narrativ einer „erfolgreichen Integration“ verbreitet, das in den meisten Fällen nicht der Realität entspricht.

Ein unlösbares Problem?

Am Ende seines Artikels stellt Broder die Frage, ob Migration überhaupt jemals unter Kontrolle gebracht werden kann. Für ihn erscheint dies zunehmend als eine „gescheiterte Geschichte“. Migration sei nicht nur ein Problem, das politisch schwer zu lösen ist, sondern auch ein Problem, das die europäische Gesellschaft und ihre Werte grundlegend herausfordert. Broder fordert eine ehrliche und realistische Auseinandersetzung mit den Konsequenzen der Migration und eine Politik, die sich nicht von Ideologien leiten lässt, sondern auf pragmatischen Lösungen basiert.

Er schließt mit der ernüchternden Feststellung, dass die westlichen Gesellschaften in eine Sackgasse geraten sind, aus der es keinen einfachen Ausweg gibt. Der Versuch, Migration unter Kontrolle zu bringen, sei ein „weiteres Kapitel in der gescheiterten Geschichte“ – und die Frage bleibt, ob Europa irgendwann eine Lösung finden wird, die sowohl den Bedürfnissen der Migranten als auch den der einheimischen Bevölkerung gerecht wird.

Fazit

Henryk Broder liefert in seinem Artikel eine scharfsinnige, kritische Analyse der gescheiterten Versuche, Migration in den Griff zu bekommen. Er ruft dazu auf, sich der Realität zu stellen und Lösungen zu finden, die auf pragmatischen Überlegungen beruhen, anstatt weiterhin auf Ideologien zu setzen, die die Probleme nur verschärfen. Die Diskussion um Migration wird in Europa weiterhin ein umstrittenes Thema bleiben, und Broder zeigt auf, wie wichtig es ist, diese Debatte ohne rosarote Brille zu führen.