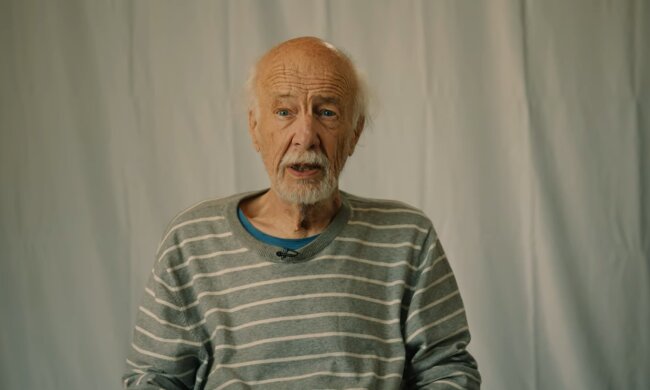

Er sitzt vor dem Spiegel, betrachtet die Konturen seines Gesichts, wendet den Kopf zur Seite, prüft das Profil, vergleicht mit Fotos aus früheren Tagen. Für viele wäre das einfach ein Moment der Selbstkritik. Für ihn ist es ein Job – einer, der nie endet.

Er ist ein Mann Ende 30, 20 Operationen liegen hinter ihm. Kinnkorrektur, Kieferformung, Nasenverschmälerung, Augenlidstraffung, Filler, Botox, Silikon-Injektionen, Implantate, Fettabsaugung – an genau diesen Stellen wurde er verformt, modelliert, verstärkt und manchmal auch korrigiert, weil Auffälligkeiten entstanden waren.

Der Anfang: Wunsch und Druck

Am Anfang stand der Wunsch, sich wohler in seiner Haut zu fühlen: Ein idealisiertes Bild, das er bewunderte, ein Selbstbild, das nicht übereinstimmte mit dem, was er täglich im Spiegel sah. Er erzählte, wie er zuerst mit kleinen Eingriffen begann: Filler hier, Botox dort, etwas am Kiefer, keine große Sache. Doch schon bald reichten diese kleinen „Verbesserungen“ nicht mehr. Er suchte den nächsten Eingriff, um sichtbare Makel zu beseitigen – oder besser gesagt: das, was er als solche empfand.

Ein wichtiger Treiber war der soziale Druck – Bilder in Social Media, Kommentare, Erwartungen, Vergleiche. Er merkte, wie schwierig es war, ruhig zu bleiben, wenn Freunde, Kollegen oder Follower unauffällige Imperfektionen sofort kritisierten – oder sie selbst ihm vorwarfen. „Als wäre jeder flatterhafte Blick oder jede Asymmetrie ein Makel, den man einfach wegoperieren sollte“, sagt er.

Was gewonnen, was verloren

Nach all den Eingriffen gibt es Dinge, die sich verändert haben:

-

Selbstbewusstsein: Ja, in manchen Momenten fühlt er sich besser. Wenn Linien geglättet sind, wenn der Schatten unter dem Auge weniger tief wirkt, wenn das Licht über das Gesicht fließt ohne hervorstechende Unebenheiten. Diese Augenblicke können begeistern.

-

Schmerz und Komplikationen: Doch mit jedem Eingriff kamen Risiken. Infektionen, Schwellungen, Narben. Manche OPs verliefen nicht wie geplant – das Implantat saß schief, das Silikon verschob sich, ein Filler wurde schneller abgebaut als erwartet. Diese Rückschläge haben Narben hinterlassen – nicht nur am Körper, sondern auch psychisch.

-

Abhängigkeit vom Äußeren: Er erkennt bei sich eine Art Sucht: Jedes Mal, wenn er denkt, „jetzt sieht es endlich richtig aus“, findet er doch wieder etwas, das stört. Ein Schatten, eine Linie, ein Profil. Der Blick ins Spiegelbild wird zum Ritual voller Sorge und Erwartung.

-

soziale Isolation und Kritik: Einige Freunde und Familienmitglieder sind distanziert, haben Angst, dass er sich verliert in einem Streben, das kein Ende findet. Andere bewundern ihn – oder verurteilen ihn. Für ihn ist beides schwer zu ertragen.

-

Die psychische Dimension

Was er heute weiß: Der Körperdysmorphie-Störung, dem Unbehagen mit dem eigenen Erscheinungsbild, war er näher, als er will. Manche Ärzte haben ihn darauf angesprochen. Ihm wurde geraten, psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen, um die Gründe für sein permanentes Unzufriedenheitsgefühl zu verstehen – Sport, gesunde Ernährung, Akzeptanz könnten Teil davon sein. Aber oft fühlt sich das nicht genug an.

Wenn Schönheit zur Last wird

Die Kosten – finanziell wie emotional – sind hoch. Mehrfache Operationen, Reisekosten, Pflege, Heilung, Narbenpflege. Jeder Eingriff bedeutet Erholung, Schmerzen, Einschränkungen. Und dennoch plant er schon den nächsten Termin.

Er möchte nicht aufhören – zumindest im Moment nicht. Vielleicht hofft er, dass der nächste Eingriff die letzte Lücke schließt. Aber die Angst ist da: Was, wenn danach neue Lücken auftauchen? Was, wenn man im Spiegel eines Tages nur eine Collage von Eingriffen statt eines Menschen sieht?

Das könnte Sie auch interessieren: